社労士みなみ事務所は、“外部人材”として、カスハラ対策を全力でサポートしています。

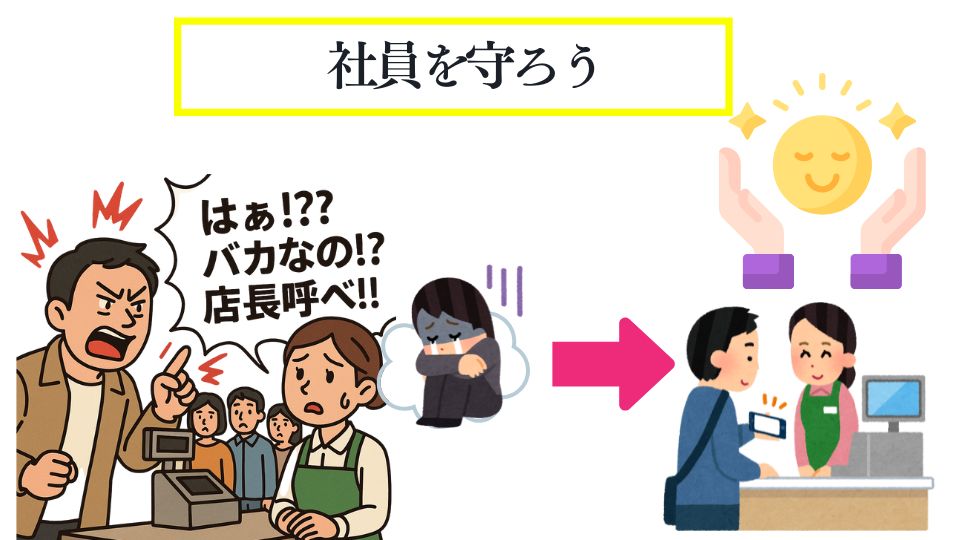

カスタマーハラスメントは経営課題

いま多くの企業で深刻化している課題の一つがカスタマーハラスメント(カスハラ)です。

お客様からの暴言、脅迫、過剰な要求や無理難題…。

これらに日々さらされる従業員は大きなストレスを抱え、仕事への意欲をなくし、体調不良や退職へと追い込まれるケースも珍しくありません。

従業員が守られない職場では、サービスの質が低下し、職場環境は悪化します。ひいては経営そのものにも影響し、会社の信頼や成長が脅かされるのです。

現在、社労士みなみ事務所は4社と外部人材契約を結び、カスハラ対策を支援しています。外部の専門家が関わることで、現場だけでは解決できない課題を仕組みとして整えることができるのです。

カスハラを見極める2つの視点

「どこまでがクレームで、どこからがカスハラなのか」。

これは現場で非常に悩ましいテーマです。判断基準はシンプルに2つです。

- 要求内容に妥当性があるか

- その伝え方が社会的に適切か

正当なクレームは企業にとって貴重な改善のきっかけです。例えば「案内が分かりにくい」という意見は真摯に受け止めるべきものです。

しかし「責任者を出せ!」「新人だから説明不足なんだろう」と怒鳴るような態度はカスハラです。要求自体に妥当性があっても、その伝え方が常識を逸脱していれば、従業員を守るために線引きする必要があります。

現場での初期対応のポイント

カスハラが発生したとき、最初の対応が今後を左右します。

- 冷静に話を聞き取り、事実を整理する

- 謝罪は会社に落ち度がある部分だけに絞る

- 対応は複数人で、防犯カメラのある場所で行う

- 「社内で検討し、後日連絡する」と伝え、即答を避ける

- 別室を用意し、相手が落ち着ける環境をつくる

従業員が1人で抱え込むと、感情的になったり過剰な謝罪をしてしまったりして状況が悪化する危険があります。「複数人で冷静に対応する」ことが何より重要です。

組織としての備え

カスハラ対応を現場任せにしてしまうと、従業員は疲弊し、守られていないと感じます。

経営者が率先して「従業員を守る」姿勢を明確に示し、組織全体で取り組むことが欠かせません。

「当社は従業員を守ります」という経営トップの宣言が第一歩です。

トラブルがあればすぐに相談でき、早期解決に向けた仕組みを整えます。

クレームとカスハラの違いを学び、実際の場面を想定した練習で対応力を磨きます。

ノウハウを文書化して共有することで、誰でも安心して行動できる体制が作れます。

これらの備えがあれば、従業員は「会社に守られている」と感じ、安心して業務に集中できます。

カスハラ対策の効果

カスハラ対策は単なるリスク回避ではありません。組織に大きなプラス効果をもたらします。

従業員が冷静に対応できるようになり、正当なクレームには丁寧に応えられるため、サービス品質が向上します。

「会社が守ってくれる」という安心感は従業員同士の信頼にもつながり、助け合う風土を育みます。

働きやすい環境は人材定着に直結し、採用・教育コストの削減にもつながります。

過度なストレスから解放され、従業員は心身ともに健康を維持できます。その結果、意欲が高まり、生産性の向上にも結びつきます。

従業員が安心して働ける環境は、会社の評判を高め、長期的な発展を支える基盤となります。

経営者へのメッセージ

「お客様は大切だからこそ、従業員を守らなければならない」。

これはカスハラ対策における基本的な考え方です。お客様の声を無視するのではなく、正当な意見は受け止めつつ、従業員の人権や安全を犠牲にしない体制を作ることが重要です。

私は外部人材として、すでに4社の企業と契約し、経営者の方々と一緒にカスハラ対策を整備してきました。外部の社労士が関わることで、客観的で実効性のある仕組みを導入することができます。

従業員を守ることは、経営者自身を守り、会社を守ることにつながります。

もし「自社もそろそろ対策が必要かもしれない」と感じられたら、ぜひ一度ご相談ください。

コメント